医師のキャリアプランは簡単に決められるものではありません。年代や環境に応じて、柔軟な見直し・修正が必要です。将来の働き方や生き方に大きく影響するので、早いうちから考えておくとよいでしょう。

今回は医師のキャリアプランの考え方と、年代別のポイントをわかりやすく解説。また、医師のキャリアプランにおける選択肢についても紹介します。

医師におけるキャリアプランの重要性

医師がキャリアプランを考えることは、以下2つの理由から重要です。

- キャリアの方向性を選択するため

- 自分の理想の働き方を実現するため

はじめに、これらの理由の詳細から確認します。

キャリアの方向性を選択するため

キャリアの方向性の選択とは「自分がどのような医師になりたいか」「どの分野に深く関与したいのか」を意味します。

具体的には、臨床医か、研究医か。さらに、病院に勤務し続けるか、開業するか。スペシャリストを目指すのかジェネラリストを目指すのか。また、教育分野に携わったり、企業に所属したりする道もあります。

このように、医師のキャリアにはさまざまな方向性が考えられますが、それぞれに必要なスキルや資格・経験・時間・費用などが異なります。

そこでキャリアの方向性を明確にした上で、どのように専門性を深めるか、求められる臨床経験を積むかを検討していきましょう。

自分の理想の働き方を実現するため

キャリアの方向性と併せて、自分の理想の働き方を実現するための道筋も考えます。キャリアプランを効率的に実現するための働き方を計画することも、1つの方法です。

それ以外にも、勤務形態(常勤・非常勤)や勤務先、収入や待遇、ワークライフバランスなど、さまざまな働き方の要素があるので、理想の働き方を包括的に考えるとよいでしょう。

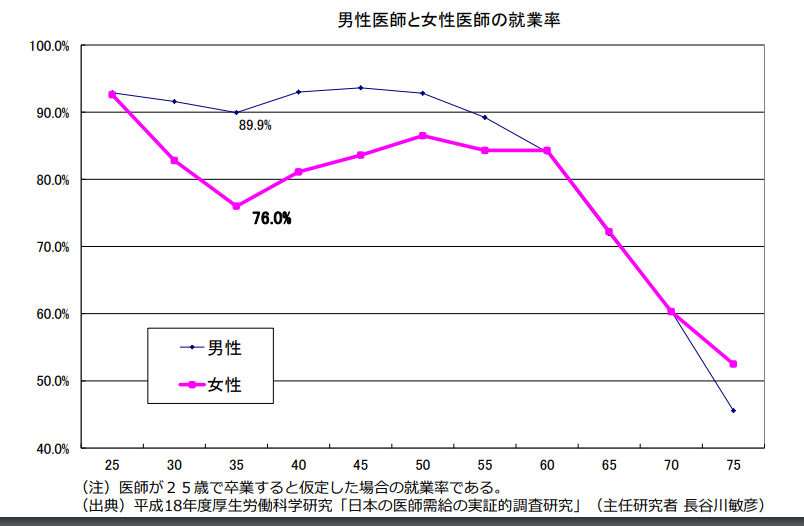

特に、将来的に出産・子育てを希望する方は、このようなライフイベントを考慮した上で、無理なく対応できる働き方を目指してください。

医師のキャリアプランの考え方

医師のキャリアプランを考える際は、以下の2点がポイントとなります。

- 自分のキャリアの最終的な目標を設定する

- 年代別に達成すべき目標を設定する

キャリアの最終的な目標を設定する

キャリアプランを考える際ははじめに、キャリアの最終的な目標(ゴール)を設定します。目標(ゴール)がないと、そこに至る道筋・働き方が計画できないためです。具体的なゴールの例は以下の通りです。

- 専門分野を可能な限り、極めたい

- クリニックを開業したい

- 多くの(医師)後輩を育てたい

- 医療に関連するビジネスに携わりたい

- 国内にとらわれず国際的に活動したい

- 研究を深めたい など

なお、キャリアを重ねるにつれて、目標が変わるケースも少なくありません。その度にキャリアプランは、柔軟に見直し・修正していきましょう。

年代別に達成すべき目標を設定する

医師のキャリアプランは長期に渡ります。そこで、最終的な目標(ゴール)に至るまでの、小さな目標を達成するとよいでしょう。

具体的には、医師のキャリアがスタートする20代から、各年代別に達成すべき目標を設定します。キャリアの各ステージで何を達成すべきかを明確にすることで、キャリアの管理がしやすくなり、 モチベーションを維持することが期待できます。

【年代別】医師のキャリアプラン

ここからは、医師のキャリアプランについて20〜50代の年齢別で解説します。

各年代で達成すべき目標は個々人で異なりますが、ここでは一般的な臨床医のキャリアプランの例を見ていきましょう。

20代

20代は、基本的な医療知識と技術を習得する時期ということができます。

具体的には、大学で6年間学び、卒業後は初期臨床研修を2年間受け、その後は専門医取得を目指します。もちろん専門医取得だけでなく、民間病院で働いたり、自由診療領域(美容医療)の方面に進んだりする道もあります。

いずれにせよ、現場経験によって価値観や考え方が変わり、当初のキャリア設計が大きく変化する可能性もあります。自らの適性を見極めつつ、新たなキャリアプランを熟考してください。

30代

30代は、専門分野の知見が深まる時期です。医師としてある程度の経験の蓄積があるため、30代半ば以降からキャリアチェンジを考える人も増えてきます。

具体的には、大学病院へ転職してより専門性を深めたり、クリニックで働いて開業の知見を得たりなど、目的に合わせたさまざまな転職先が考えられるでしょう。

なお、30代は結婚・出産・育児など、大きなライフイベントに直面する医師も少なくありません。仕事とプライベートで非常に多忙となる可能性も考えられるため、無理のない働き方や環境を選択してください。

40代

40代は医局に所属し続けるかを決める、1つの節目です。今後医局内でどのようなポストを目指すか、どの程度活躍できるかを踏まえ、民間病院への転職も選択肢となります。

経験を積んだ40代医師は頼もしい存在のため、キャリアチェンジに際しては、現在よりも好条件の求人を積極的に探すとよいでしょう。

なお、開業や転科を検討する方は、40代のうちに決断することがベターです。

50代

50代は、キャリアの最終的な目標(ゴール)に近づく時期です。勤務医の方は、組織においてそれなりのポジションと役割を与えられ、後継者の育成・指導もミッションとなっています。

また、クリニックを新規開業したり、実家のクリニックを継承したりする方もいることでしょう。あるいはワークライフバランスを考えて、介護老人保健施設・特養などに転職するケースもあります。

この時期からの大幅なキャリアチェンジ・キャリアアップは困難なケースもありますが、部長職・院長職の求人が出るケースもあるため、希望する方はこまめに求人をチェックしてください。

医師のキャリアプランにおける選択肢

医師のキャリアプランには、多様な選択肢があります。

ここでは医師が選択できる具体的なキャリアと、それぞれの特徴を確認しましょう。

臨床医

臨床医は、直接患者の診療を行う医師です。医師の中でも最も一般的なキャリアで、豊富な勤務先があります。

具体的には大学病院、民間病院、クリニック、各種施設などです。あるいは使命感を持って、国内の医療過疎地や海外で働く方もいます。

患者と直接関わり、医学的知識や技術を蓄積することができますが、一方で選んだ診療科・職場によっては長時間勤務や当直やオンコールが多い、ワークライフバランスが取りづらいなどの悩みが生じるケースもあります。

研究医

研究医は、医学の研究に従事する医師です。大学の医学部などで、新しい医学的知見や治療法を開発することが主な仕事となります。

具体的には、臨床現場に関わりながら研究を続ける「臨床研究医」と、臨床から離れて研究に注力する「基礎研究医」があります。

自らの研究が医療の発展に大きく寄与する可能性がある点は大きなやりがいですが、研究競争の激しさや資金調達、研究報告・発表が負担やプレッシャーになるケースもあります。

開業医

開業医は、自分のクリニックを開設・経営する医師です。臨床医でありつつ経営者でもあるという立場で、自身が思い描く医療を提供することができます。

働き方・診察時間・休日など、職場環境を自由に設定できる点も大きな利点です。一方、開業には経営に関する知識やノウハウも必要で、経営リスクを負うことを負わなければなりません。

その他の働き方

医師のキャリアプランには、臨床医・研究医・開業医以外にも以下のような選択肢があります。

- 産業医

企業に常駐あるいは嘱託されて、働く人の健康をサポートする医師です。ワークライフバランスの保ちやすい環境で働きながら、従業員の退職率・休職率の低下に寄与することができます。ただし、臨床の現場から離れてしまう点は留意しましょう。

- メディカルドクター

製薬会社に所属して、新薬開発・治験に関する資料作成・医学的観点からのアドバイス・安全性情報管理などに携わる医師です。当直やオンコールがなく、在宅勤務が可能なケースもありますが、採用に際しては特定の専門知識や高い英語力が求められるケースがあります。

- 健診・検診センターの医師

健診・検診センターで受診者の健康診断・検査などを実施する医師です。問診・聴診・診断や検査の結果説明、レポート作成などを実施します。予防医療の知見が深められるほか、夜勤・当直・オンコールなどがなく、ワークライフバランスを維持して働きやすい反面、業務において多くの事務作業が発生するケースもあります。

まとめ

医師がキャリアプランを考える際は、どのような医師になりたいか、どのように働きたいかを明確にすることが大切です。

キャリアプランは一度決めたからといって固定されるものではありません。年代や環境の変化に合わせて柔軟に見直し・修正してください。

医師のキャリアには、臨床医・研究医・開業医など多様な選択肢がありますが、それぞれにメリットやデメリットがあります。自分に適したキャリアを見極めるためには、早いうちからキャリアの方向性や目標を設定し、年代別に達成すべき目標を設定することがおすすめです。

なお、キャリアプランに沿った転職求人をお探しの際は、医療向けエージェントが役立ちます。「メディカルジョブ」では、好待遇・高収入な求人を多数ご用意。希望をお伝えいただければ、未公開求人も含め、魅力的な選択肢をご提案いたします。

完全無料でご利用いただけますので、ぜひキャリアチェンジ・キャリアアップにご活用ください。